"DIALOGOS CONCERNIENTES A DOS

CIENCIAS NUEVAS" (LA MECANICA Y LA BALISTICA)

Galileo Galilei (1564 - 1642)

En 1492, Colón descubrió un mundo nuevo; en 1610

Galileo, italiano también, aunque más grande que Colón como hombre de ciencia,

descubrió un cielo nuevo, cuyas profundidades no se han explorado aún del todo.

Asestando al cielo de una noche despejada el telescopio construido con sus propias

manos, el matemático florentino fue el primer hombre que contempló el aspecto

verdadero de la luna, el primero que descubrió, a inmensa distancia encima de su

frente más miradas de lo que habían soñado todos los filósofos. Allí estaba el

anhelado mensaje de las estrellas, dado a conocer en "El Mensajero Sideral";

allí la confirmación visible de la astronomía copernicana, valientemente propugnada

por Galileo, quedaba patente ante los ojos de todos los inquisidores romanos que se

atreviesen a mirar.

A la visión de los cielos añadió el perseguido

"caballero andante de la ciencia" la visión de la tierra, no menos

perturbadora para los eclesiásticos empecinados en defender los errores de

Aristóteles. Despertado a la ciencia por la observación que hizo en su adolescencia

de las lámparas que en la catedral de Pisa se balanceaban con movimiento pendular,

convencido por los experimentos prolijamente planeados que hizo con piedras de

diferentes pesos que caían en tiempos iguales de lo alto de la torre inclinada de la

misma ciudad, fue Galileo el primero que conoció y expresó con toda claridad la ley

fundamental de la dinámica y la balística, las dos "ciencias nuevas" por

él fundadas; a saber, que no es el movimiento mismo sino el "cambio" de

movimiento lo que exige la aplicación de una fuerza nueva. Quedaba reservado para

Newton el explicar los pormenores lo que sucede cuando dicha fuerza es la gravedad.

La lengua empleada ordinariamente por Galileo es el

italiano. La traducción inglesa de "El mensajero sideral" (obra escrita en

latín) es obra de Edward Stafford Carlos (1880). Los pasajes entresacados de

"Diálogos acerca de dos ciencias nuevas" fueron traducidos por Henry Crew y

Alfonso de Salvio, publicados con dicho título (Dialogues Concerning Two New

Sciences) en 1914 por la Macmillan Company, y reimpresos en 1939 por la Junta Editora

de los Estudios Universitarios del Noroeste (Editorial Board of Northwestern

Universities Studies).

INTERLOCUTORES: SALVIATI, SAGREDO Y SIMPLICIO

Salviati: La constante actividad que

desplegáis vosotros, los venecianos, en vuestros famosos arsenales, señala al

entendimiento estudioso vasto campo de indagaciones, en particular aquella porción de

las obras que exigen mecánica; porque en dicha sección de continuo fabrican toda

suerte de aparatos y máquinarias, numerosos artesanos entre los cuales debe de haber

quienes, en parte por la experiencia heredada y en parte merced a sus propias

observaciones, han adquirido gran pericia e inteligencia en la explicación de las

cosas.

Sagredo: Tenéis sobrada razón. Tanto,

que yo mismo, curioso como soy por naturaleza, a menudo visito este lugar, por el solo

gusto de observar la faena de aquellos a quienes, por su superioridad sobre los demás

artesanos, denominamos "hombres de primera categoría"...

LA VELOCIDAD DE LA LUZ

Salviati: Observamos que las demás

combustiones y resoluciones van acompañadas de movimiento, y rapidísimo. Parad

mientes, si no, en la acción de encenderse la pólvora, tal como suele hacerse en las

minas y petardos; advertid además cómo la llama del carbón de piedra, a pesar de

hallarse mezclada con exhalaciones pesadas e impuras, aumenta su poder de derretir

metales, avivándola un par de fuelles. Por eso no entiendo cómo la acción de la

luz, aunque purísima, puede estar desprovista de movimiento, y movimiento

velocísimo.

Simplicio: La experiencia de cada día

nos enseña que la propagación de la luz es instantánea; porque, cuando vemos

disparar de muy lejos una pieza de artillería, el chispazo nos llega a los ojos, sin

que transcurra tiempo; y, en cambio, el sonido no llega a nuestros oídos sino tras un

intervalo perceptible.

Sagredo: Bueno, Simplicio, lo único que

puedo inferir de esa experiencia tan conocida es que el sonido, para llegar a nuestros

oídos, tarda más que la luz; pero no me dice si la venida de la luz es instantánea

o si, aunque rapidísima, ocupa tiempo. Esta suerte de observaciones no nos enseña

más que aquello de que "en llegado el sol al horizonte, nos llega su luz a los

ojos"; pues, ¿quién me asegura que los tales rayos no han llegado al sobredicho

límite antes de llegar a nuestra vista?

Salviati: Lo escaso de la fuerza

probatoria así de estas observaciones como de otras por el estilo me indujo en cierta

ocasión a elucubrar un método mediante el cual pueda uno averiguar con certidumbre

si es en verdad instantánea la iluminación, o sea, la propagación de la luz. El que

la velocidad del sonido sea tan grande como lo es, nos da la certeza de que el

movimiento de la luz no puede menos de ser velocísimo. He aquí el experimento que se

me ocurrió.

Cada una de dos personas cogerá una luz metida dentro

de una linterna u otro receptáculo, tal que una de dichas personas, poniéndole

delante la mano o quitándosela, impida que pase la luz o la deje pasar hasta los ojos

de la otra. Luego se pondrán una frente a la otra, a unos cuantos codos de distancia,

y se ejercitarán, hasta adquirir tanta habilidad en descubrir y ocultar sus luces,

que en el instante en que viere uno la luz de su compañero descubra la suya. Tras de

algunos ensayos la respuesta será tan pronta, que el descubrirse de una luz seguirá

al punto el descubrirse de la otra; de suerte que, en descubriendo uno su luz, verá

al instante la luz del otro. Habiendo adquirido su pericia a corta distancia, los dos

experimentadores, aparejados como antes, ocuparán posiciones separadas entre sí por

una distancia de dos o tres millas, y efectuarán el mismo experimento de noche,

fijándose con todo cuidado en si las apariciones y eclípses acaecen del mismo modo

que a distancias breves; si tal sucede, podremos afirmar con toda seguridad que la

propagación de la luz es instantánea; pero si, a una distancia de tres millas, que

en realidad, teniendo en cuenta la ida de una luz y la venida de la otra, es de seis,

exige tiempo, en tal caso la demora ha de poderse observar con facilidad. De hacerse

este experimento a distancias aún mayores, de ocho a diez millas, pongo por caso,

pueden emplearse telescopios colocando el suyo cada observador en el lugar donde haya

de hacer su experimento de noche. Entonces, aun cuando las luces fueren pequeñas y,

por ende, imperceptibles a simple vista, podrán descubrirse y cubrirse con

expedición, ya que, puestos y asestados los telescopios merced a ellos fácilmente se

verán las luces.

Sagredo: Parece el tal experimento

invención ingeniosa y expedita. Mas decidnos a que conclusión os llevan los

resultados.

Salviati: En realidad, no he ensayado el

experimento sino a distancia breve, de menos una milla; por lo cual no he podido

averiguar a punto fijo si la aparición de la otra luz era o no instantánea. Pero de

no ser instantánea, es extraordinariamente rápida, momentánea, por decirlo así. Y

por lo pronto compararía yo su movimiento con el que vemos en el relámpago que

estalla entre nubes, a ocho o diez millas de nosotros. Vemos el comienzo de dicha luz,

su fuente y cabeza, por decirlo así, en algún sitio particular entre las nubes; pero

enseguida se propaga a los que lo rodean; lo cual parece probar que para la

propagación se requiere cuando menos algún tiempo. Porque, si la iluminación no

fuese paulatina sino instantánea, no se podría distinguir su origen, su centro, por

decirlo así, de sus partes exteriores. ¡En que mar nos vamos deslizando sin

percatarnos de ello!. Con vacíos e infinidades de movimientos individuales e

instantáneos, ¿podemos alguna vez, aun después de disputas infinitas, llegar a

tierra firme?

Sagredo: En verdad estas materias muy

lejos quedan de nuestro alcance. Pensemos tan sólo que buscando sobre los números lo

infinito, damos con la unidad; que los siempre divisibles se derivan de los

indivisibles; el vacío se halla inseparablemente unido a lo lleno. En efecto, las

opiniones que de ordinario se tienen acerca de la naturaleza de estas materias son tan

enrevesadas que hasta la circunferencia del círculo viene a parar en una recta

infinita. . .

¿CON QUE CELERIDAD CAE LA PIEDRA?

Simplicio:

Admirable, en verdad, es vuestro discurso; empero, no se me hace fácil creer que el

pájaro herido de un disparo caiga con la misma rapidez que una bala de cañón.

Salviati: ¿Por qué no decir que un

grano de arena cae con la misma velocidad que una piedra de molino? . Pero, Simplicio,

espero que no seguiréis el ejemplo de tantos otros, que, desviando la controversia de

su principal intento, se valen de alguna afirmación mía a la cual falta el grueso de

un cabello para llegar a la verdad, y con este cabello esconden la falta de otra,

gorda como cable de navío? Dice Aristóteles que "una pelota de hierro de cien

libras de peso, que cae de cien codos de altura, llega al suelo antes que una pelota

de una libra que haya caído de un codo"; yo afirmo que ambas llegan al mismo

tiempo.

Hallaréis, haciendo la prueba, que la pelota más

grande llevará dos dedos de ventaja a la más pequeña, o sea, que cuando la mayor

hubiere llegado al suelo, a la menor le faltan dos dedos para llegar. Ahora bien, no

esconderéis detrás los noventa y nueve codos de Aristóteles, ni haréis hincapié

en mi leve error, pasando por alto el grandísimo suyo. Declara Aristóteles que

cuerpos de peso diferente se mueven dentro de un mismo medio (en cuanto su movimiento

depende de su gravedad) con velocidades proporcionales a sus pesos respectivos; lo

cual ilustra echando mano de cuerpos con los cuales es dado percibir los efectos de la

gravedad puros y sin adulteración, eliminando otras consideraciones, como, por

ejemplo, la figura, a fuera de influjos poco importantes, que dependen en gran manera

del medio que modifica únicamente el efecto de la sola gravedad.

Así observamos cómo el oro, que es la más densa de

todas las sustancias, flota en el aire, si lo reducimos a lámina muy delgada; lo

mismo acontece con la piedra molida hasta convertirse en polvo muy menudo. Pero si

quisiereis sostener la proporción general, tendréis que demostrar que la misma

relación de velocidades se conserva en el caso de todos los cuerpos pesados, y que

una piedra de veinte libras se mueve diez veces más aprisa que una piedra de dos;

pero yo aseguro que ello es falso, y que, si cayesen de cincuenta o cien codos de

altura, llegarían simultáneamente a la tierra.

Simplicio: Acaso el resultado sería

diferente, si la caída se hiciese, no ya desde unos cuantos codos, sino desde miles

de codos.

Salviati: Si tal quisiese decir

Aristóteles, le echaríais a cuestas otro error, que llegaría a falsedad; porque, no

pudiendo disponerse en la tierra de tan descomunal altura, claro está que

Aristóteles no pudo hacer semejante experimento; y, no obstante, desea dejarnos la

impresión de que lo llevó a cabo, hablando de tal efecto como de cosa que vemos.

Simplicio: En realidad Aristóteles no se

vale de este principio, sino emplea el otro, que, según creo yo, no da pie a las

mismas dificultades.

Salviati: Pero éste es tan falso como

aquel; y me asombra el que no veais la falacia ni os percatéis de que, a ser verdad

que en medio de densidades y resistencias diferentes, como el agua y el aire, el mismo

cuerpo se mueve con más rapidez en el aire que en el agua, según la proporción en

que la densidad del agua es mayor que la del aire, se seguiría que todo cuerpo que

cae a través del aire también debería caer a través del agua. Pero tal cosa es

falsa, ya que muchos cuerpos que bajan por el aire no sólo bajan en el agua, sino se

levantan en ella.

Simplicio: No comprendo la necesidad

lógica de vuestra conclusión; y, a mayor abundamiento diré que Aristóteles trata

únicamente de los cuerpos que caen en ambos medios, y no de los que caen en el aire y

suben en el agua.

Salviati: Los argumentos que en pro de

los filósofos traéis a colación son tales que el mismo Aristóteles los habría

rechazado ciertamente, para no agravar más aún su error primero.

ENVIDIA

Simplicio: A mi parecer, los argumentos

anteriores dejaban algo que desear; pero ahora me doy por el todo satisfecho.

Salviati: Los hechos que hasta ahora he

traído a colación y en particular el que hace ver cómo la diferencia de los pesos,

por muy grande que fuera, no produce efecto alguno en el cambio de velocidad de los

cuerpos que caen, de suerte que, en cuanto se refiere al peso, todos ellos caen con

igual velocidad, esta idea, digo, es tan nueva y, al parecer, tan ajena de la

realidad, que, de no disponer de medios de hacerla tan clara como el sol, más valiera

no haberla mencionado; pero, ya que le permití salir de mis labios, no he de omitir

experimento ni argumento alguno para corroborarla.

Sagredo: No sólo esta opinión vuestra,

sino muchas otras son tan ajenas a las doctrinas y pareceres comúnmente admitidos,

que, si las publicaseis, os acarrearíais gran número de adversarios; porque la

naturaleza humana es de tal suerte, que los hombres no miran con buenos ojos los

descubrimientos, verdaderos o falsos, que se hacen en su propio terreno, cuando los

hacen otros distintos de ellos. Tachan al tal de novador en achaque de doctrina,

título poco grato, mediante el cual esperan cortar el nudo que no pueden desatar; y

se empeñan en destruir con minas subterráneas los edificios que alarifes pacienzudos

han construido con las herramientas acostumbradas. Mas, para nosotros, que no tenemos

pensamiento de ese jaez, son del todo satisfactorios los experimentos y argumentos que

hasta ahora habéis presentado.

HUESOS GIGANTESCOS

Por lo ya demostrado, fácilmente podréis ver la

imposibilidad de aumentar el tamaño de las estructuras, hasta darles grandes

dimensiones, así en la naturaleza como en el arte. Asimismo, la imposibilidad de

construir palacios, barcos o templos de enorme tamaño, de suerte que queden trabados

unos con otros sus remos, vergas, baos y pernos de hierro y, en suma, todas sus

partes; ni puede la naturaleza producir árboles de tamaño extraordinario, porque las

ramas se quebrarían por su mismo peso. Del mismo modo, imposible sería edificar las

estructuras óseas de los hombres, caballos y demás animales de manera que quedasen

trabadas y cumpliesen sus funciones ordinarias si dichos animales tuvieran que

aumentar enormemente en estatura; porque este aumento de estatura no puede lograrse

sino empleando un material más duro y fuerte que el de costumbre o agrandando el

tamaño de los huesos, y cambiándoles así la figura, hasta que la forma y aspecto de

los animales hiciese pensar en monstruos. Tal vez esto es lo que tuvo presente nuestro

discreto poeta, cuando, describiendo un desaforado gigante:

Calcularle la talla es

imposible:

Tan fuera de medida es su

tamaño. 1

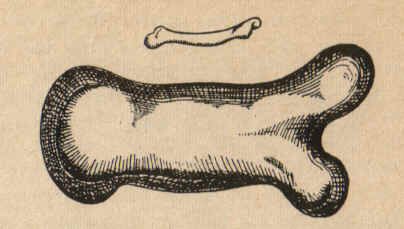

Para ponerlo ante los ojos, he dibujado un hueso cuyo

largo natural se ha triplicado y cuyo grosor se ha multiplicado de suerte que, para un

animal de tamaño proporcionalmente grande, pueda desempeñar la misma función que el

hueso pequeño cumple para su animal pequeño también. Por las figuras que aquí se

muestran, podréis ver cuán desproporcionado parece el hueso que se agrandó. Es, por

lo tanto, cosa manifiesta que si uno deseare conservar en un gran gigante la misma

proporción de miembros que se halla en un hombre ordinario, o bien tendrá que

descubrir un material más fuerte y resistente para fabricar los huesos, o bien

consentir en una disminución de robustez, si se le compara con los hombres de talla

mediana; porque, de aumentársele inconsiderablemente la talla, se desplomará y

quedará aplastado por su propio peso. Por el contrario, si se disminuye el tamaño de

un cuerpo; pues, en efecto, cuanto más pequeño fuere un cuerpo, tanto mayor será su

vigor relativo. Así, un perro pequeño podría probablemente llevar encima del lomo

dos o tres perros de su mismo tamaño; pero no creo que un caballo pudiera llevar ni

siquiera uno de su tamaño.

1(Ariosto,

Orlando furioso, XVII, 30.)

Simplicio: Puede que así sea; pero me

inclina a ponerlo en duda el tamaño enorme que alcanza cierto pez por el estilo de la

ballena; que, según tengo entendido, es diez veces más grande que un elefante y, sin

embargo, todos ellos se sostienen a sí mismos.

Salviati: Vuestra observación,

Simplicio, me hace pensar en otro principio en el que hasta ahora no había parado

mientras y que da a los gigantes y otros animales de enorme tamaño la posibilidad de

sostenerse a sí mismos y moverse de una parte a otra lo mismo que los animales más

pequeños. Puede obtenerse tal resultado, bien aumentando la fuerza de los huesos y

demás partes destinadas a llevar no sólo su propio peso, sino la carga

sobreañadida, o bien manteniendo constantemente las proporciones de la armazón

ósea; el esqueleto se sostendrá del mismo modo y hasta con mayor facilidad, con tal

que se disminuya en la misma proporción el peso del material óseo o de la carne y

todo lo demás que el esqueleto tenga que llevar. Este segundo principio es el que

emplea la naturaleza en la estructura del pez, haciéndole los huesos y músculos no

sólo livianos, sino por completo desprovistos de peso.

Simplicio: Salta a la vista el sesgo de

vuestra argumentación, Salviati. Puesto que el pez vive en el agua, la cual, por su

densidad o, como dirían otros, por su pesantez, disminuye el peso de los cuerpos

sumergidos en ella, queréis decir que por esta razón los cuerpos de los peces

estarán desprovistos de peso, y se sostendrán sin daño de sus huesos. Empero, esto

no basta; porque, aun cuando no pese lo demás del cuerpo del pez, no cabe duda sino

que los huesos le pesan. Consideremos, por ejemplo, una costilla de ballena que tenga

las dimensiones de un bao: ¿quién podrá negar que pesa mucho y que tiende a irse a

pique, si se la pone en el agua? Por tanto, difícilmente podría esperarse que moles

grandes se sustenten a sí mismas.

Salviati: ¡Agudísimo reparo, a fe mía!

Más ahora, por vía de respuesta, decidme si habéis visto alguna vez peces que a su

antojo se estén quedos dentro del agua, sin bajar hasta el fondo ni subir a la

superficie, absteniéndose de gastar fuerzas en nadar.

Simplicio: Es un fenómeno harto sabido.

Salviati: Pues, el que los peces puedan

estarse inmóviles debajo del agua es una razón decisiva para pensar que la materia

de sus cuerpos tiene la misma gravedad específica que el agua, y, por consiguiente,

si en su estructura hay ciertas partes más pesadas que el agua, ha de haber otras

más livianas que ésta, pues de otra suerte no producirían equilibrio.

Luego, si son pesados los huesos, es menester que los

músculos u otros constitutivos del cuerpo sean más livianos, para compensar con su

ligereza el peso de los huesos. Por consiguiente, hemos de dejar de maravillarnos de

que esos animales enormemente grandes moren en el agua más bien que en la tierra, o

sea, en el aire.

Simplicio: Quedo convencido; y sólo

deseo añadir que los que llamamos animales terrestres deberían llamarse en realidad

animales aéreos, puesto que en el aire viven, del aire están rodeados y respiran

aire.

Sagredo: Me ha complacido el discurso de

Simplicio, incluyendo así la pregunta suscitada como la respuesta. Además, entiendo

fácilmente que, de vararse en la playa uno de esos peces gigantes, quizá no se

sostendría largo tiempo, sino quedaría aplastado por su propia mole, en aflojándose

las trabazones de los huesos.

Salviati: Me inclino en favor de vuestra

opinión; y, en efecto, casi creo que sucedería lo mismo en el caso de un navío muy

grande que flotase en el mar sin desplazarse con el peso de su carga y armamento y que

en tierra firme y en el aire probablemente se desencuadernaría.

EL CAMBIO DE LUGAR

[ Habla

aquí el propio Galileo ]

Mi intento es exponer una ciencia muy nueva que trata

de un asunto muy viejo. No existe en la naturaleza nada más viejo que el movimiento,

acerca del cual los filósofos han escrito libros que no pecan de escasos ni de

pequeños. Sin embargo, mediante la experimentación he descubierto algunas

propiedades de él dignas de conocerse y hasta ahora nunca observadas ni demostradas.

Se han hecho, por ejemplo, algunas observaciones someras de que el movimiento libre de

un cuerpo pesado que cae tiene aceleración continua; pero hasta ahora no se ha

formado con exactitud el ámbito de tal aceleración; pues, que yo sepa, nadie ha

señalado que las distancias que en intervalos iguales de tiempo recorre un cuerpo que

parte del estado de reposo guardan con las de otro la misma proporción que los

números impares, comenzando por la unidad.

Se ha observado que los dardos y las balas recorren

cierta especie de trayectoria curva; pero nadie ha enunciado que la tal trayectoria es

una parábola. He logrado probar así esta verdad como otras no escasas en número ni

menos dignas de conocerse; y, lo que juzgo más importante aún, con ello se ha

abierto a esta vasta y excelentísima ciencia, de la cual mis trabajos no pasan de ser

un comienzo, caminos y vías merced a las cuales otras inteligencias más sagaces que

la mía exploran sus rincones remotos.

La primera parte de nuestro discurso trata del

movimiento uniforme o constante; la segunda, del movimiento que hallamos en la

naturaleza acelerado; la tercera trata de los llamados movimientos violentos y de los

cuerpos arrojadizos.

El movimiento uniforme: Al tratar del movimiento

uniforme hemos menester una definición, que hoy doy como sigue:

Definición: Por movimiento uniforme o

constante, entiendo aquel en el cual son iguales las distancias recorridas en

intervalos iguales por la partícula que se mueve.

EL EXPERIMENTO DE LA BOLA RODANTE

Salviati: Se cogió un trozo de madera

escuadrado, de unos doce codos de largo, medio codo de ancho y tres dedos de espesor;

en una cara se le abrió una canaleta de poco más de un dedo de ancho; habiendo hecho

esta ranura muy recta, lisa y pulida, y revestídola de pergamino también lo más

liso y terso posible, echamos a rodar por ella una bola de bronce dura, lisa y muy

redonda. Puesta la tabla en posición inclinada, alzándole un extremo a uno o dos

codos sobre el nivel del otro, echamos a rodar la bola por la ranura, como lo acabo de

decir, y anotamos, del modo que enseguida se describirá, el tiempo necesario para la

bajada. Repetimos este experimento más de una vez, a fin de medir el tiempo con

exactitud tal, que la diferencia entre dos observaciones no excediese nunca a la

décima parte de un latido del pulso. Efectuada esta operación y habiendo adquirido

certeza de lo seguro de ella, hicimos que la bola recorriese tan sólo la cuarta parte

del largo de la ranura; y, medido el tiempo de la bajada, hallamos que era cabalmente

un cuarto del de la bajada anterior. Hicimos la prueba con otras distancias, cotejando

el tiempo empleado por la bola en recorrer la longitud entera con el empleado en

recorrer la mitad, los dos tercios o cualquier otra fracción de ella; y en tales

experimentos, repetidos más de cien veces, siempre hallamos que los espacios

recorridos eran entre sí como de los cuadrados de los tiempos, y que esto era verdad

para todas las inclinaciones del plano, o sea, de la ranura por donde rodaba la bola.

También observamos que los tiempos de bajada para diversas inclinaciones del plano

guardaban entre sí cabalmente la proporción que, como más adelante veremos, el

autor les había previsto y demostrado.

Para medir el tiempo empleamos una vasija grande de

agua, puesta en un punto elevado; al fondo de esta vasija se soldó un tubo de

diámetro pequeño por donde salía un hilillo de agua que recogíamos en un vasito

durante el tiempo de cada bajada, así para todo lo largo de la ranura como para una

parte de la longitud de ésta; el agua recogida de esta suerte se pesaba, después de

cada bajada, en una balanza muy precisa; las diferencias y proporciones de esos pesos

nos dio las diferencias y proporciones de los tiempos, con tal exactitud que aun con

la operación se repitió una y otra vez, no hubo discrepancia apreciable en los

resultados.

Simplicio: Me hubiera gustado hallarme

presente a esos experimentos; pero confiado en el esmero con que los llevasteis a

efecto y en la fidelidad con que los referís, me doy por satisfecho y los recibió

por válidos y verdaderos.

Del libro Autobiografía de la ciencia de Forest

Ray Moulton y Justus J. Schifferes (Traducción de Francisco A. Delpiane).

![]()